Merkmale, Morphologie, Typologie:

Langgestreckte Aneinanderreihung zahlreicher Hofstellen entlang einer Siedlungsleitlinie (Kanal, Deich, Bach, Straße, Damm). Merkmal aller Hufendorftypen ist (im Gegensatz zum →Straßendorf) die dazugehörige →Hufenflur, das sind schmale, parallel verlaufende hofanschließende Besitzparzellen, die rechtwinklig zur Siedlungsleitlinie verlaufen und oft durch Gräben, Hecken oder Wege begrenzt sind. Der ganze Landbesitz eines Hofes besteht i. d. R. aus einer einzigen Hufe (Ackernahrung), während bei den anderen Dorftypen die Ackerparzellen über die Dorfflur verteilt im Gemenge liegen. In einem Hufendorf gibt es außer entlang der Siedlungsleitlinie keine weiteren Hofstellen, daher gibt es i. d. R. auch keine Parallelstraßen, sofern nicht jüngere Ansiedlungen hinzugekommen sind. Nach Alter, Verbreitungsgebiet, Siedlungsleitlinie, Erscheinungsform u. a. lassen sich unterscheiden:

- Waldhufendörfer entstanden im Früh- bis Hochmittelalter auf Waldrodungsflächen, in Niedersachsen v. a. in der südlichen Landeshälfte. Ihre Häuser liegen i. d. R. nur an einer Seite der Siedlungsleitlinie (Bach oder „Straße“), von wo aus sich die dazugehörenden Hufen (max. 100 m breit) hangaufwärts und in den Bachgrund hinein erstrecken.

- Marschhufendörfer entstanden im Hochmittelalter, v. a. im 12. Jh. nachdem die →See- und Flussdeiche sturmflutsicher waren, in den Elb- und Wesermarschen und im Alten Land. Ihre Parzellen (z. T. „Königs- bzw. Holländerhufe“: 48 ha) erstreckten sich von alten Deichen oder neu gezogenen Entwässerungskanälen aus in das Marschland hinein, das erst entwässert und dann beackert wurde. Mitte des 19. Jh. wurden die Äcker wegen Verfalls der Getreidepreise vielfach in Grünland umgewandelt. Gegründet wurden Marschhufendörfer z. B. von den Bremer Bischöfen zur Erstbesiedlung des eingedeichten Marschlandes mit im Wasserbau erfahrenen Niederländern (Hollerkolonien).

- Hagenhufendörfer entstanden im Hochmittelalter, v. a. im 13. Jh. z. B. im Schaumburger Land und nördlich von Hannover bis zur Weser. Sie ähneln Waldhufendörfern, liegen jedoch meist in ebenem Gelände. Ihre Namen enden meist auf -hagen, weil die Siedler eine eigene Rechtsform (Hägerrecht) erhielten.

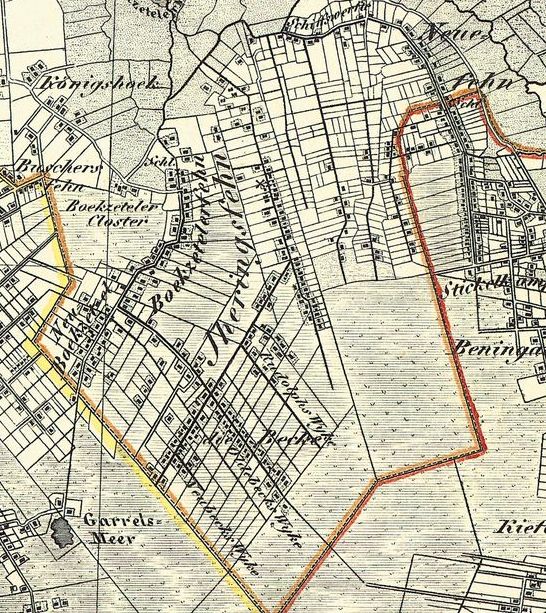

- Aufstrecksiedlungen sind seit dem 14. Jh. in Ostfriesland entstanden, um vom Geestrand aus Moorgebiete zu besiedeln. Nach dem ,,Upstreekrecht“ durften die Siedler ihre Hufe solange nach hinten erweitern, bis sie an fremde Besitzparzellen stießen, wodurch Hufen von 50 Metern Breite und bis zu zwei Kilometern Länge entstanden sind.

- Fehndörfer reihen sich an Kanälen auf und wurden im 17.-19 Jh. zur Torfgewinnung in Mooren (Fehn) angelegt, z. B. im Emsland, in Ostfriesland und Oldenburg. Da ihre Siedler v. a. vom Torfverkauf und weniger von der Landwirtschaft lebten, sind ihre Grundstücke nur wenige Hektar groß.

Deichreihensiedlungen entstanden in der Neuzeit, v. a. im 18. Jh., z. B. am Dollart und Jadebusen, und wurden entlang neu angelegter Deiche nach dem bewährten Muster der mittelalterlichen Marschhufendörfer angelegt, um neu eingedeichtes Land zu besiedeln. Zumeist stehen die Häuser so weit auseinander, dass man nicht mehr von einem Dorf sprechen kann.

Moorhufensiedlungen sind Kolonistensiedlungen (auch →Heidekolonie) des 18. Jahrhunderts, die zur Besiedlung bislang unbewohnter, schlecht entwickelter Moorgebiete im Elbe-Weser-Dreieck gegründet wurden. Wie bei den emsländischen und ostfriesischen Fehndörfern ist die Siedlungsleitlinie meist ein Kanal. Das Land sollte jedoch im Gegensatz dazu als landwirtschaftliche Nährfläche dienen und war mit 10 bis 15 ha entsprechend größer.

Kulturgeschichte:

Hufendörfer sind das Ergebnis gelenkter Siedlungstätigkeiten in bis da-hin gemiedenen Gebieten (Binnenkolonisation). Ihre langgestreckte, ungeschützte Form ist ein Hinweis auf befriedete Zeiten, in denen die Selbstverteidigung der Dorfbewohner keine Rolle mehr spielte und Landesherren den Schutz, aber auch den Besiedlungsvorgang übernommen hatten. Hufendörfer boten gegenüber →Haufendörfern verschiedene Vorteile, weshalb sich das Prinzip vom Hochmittelalter bis in die späte Neuzeit erhalten hat: Das zu erschließende Land wurde gleichmäßig verteilt, und neue Hofstellen konnten später ohne Probleme hinzukommen, ohne dass Hofteilungen oder Nutzungseinschränkungen entstanden. Auch konnten die Bauern individuell entscheiden, wie schnell und intensiv sie ihr Land in den Wald hinein roden bzw. in Marsch oder Moor hinein kultivieren wollten.

Vorkommen / Verbreitung:

Hufendörfer sind in ihrer Grundstruktur als Reihensiedlungen im Luft- oder Kartenbild gut zu erkennen und vielerorts erhalten, obwohl seit ihrer Gründung vielfach 800 Jahre vergangen sein können. Die dazugehörende Hufenflur ist dagegen durch Flurneuordnungen meist überformt und nur selten noch in ihrer ursprünglichen Begrenzung in der Landschaft zu erkennen.

Erfassung / Gesetzlicher Schutz:

Hufendörfer werden von den Denkmal- oder Naturschutzbehörden nur selten erfasst. Ihre typische Siedlungsstruktur sollte im Rahmen der Landschaftsplanung erfasst und ihre Erhaltung durch die Bauleitplanung gewährleistet werden. Im Luft- oder Kartenbild lassen sie sich gut erkennen.

Literaturtipps:

Lienau (1997), Seedorf & Meyer (1996)